从道路两旁挺拔的沙棘树,到戈壁滩上绵延如海的光伏矩阵;从渔水河畔绿意盎然的城市公园,到多能互补、高效运转的清洁能源基地 —— 九月的格尔木,每一寸土地都涌动着绿色发展的生机与活力。这座高原新城,用七十一年的坚守与探索,书写了生态文明建设的鲜活答卷,将人与自然和谐共生的愿景,化作触手可及的生动实践。

七秩芳华,林草事业谱写绿色篇章

9月3日,“生态绿洲,高原之美”媒体行活动,走进格尔木市沙枣路、机场路、渔水河片区生态绿地、鲁能新能源(集团)有限公司青海分公司多能互补基地,见证资源开发与生态保护协同推进的创新实践,也见证了格尔木林草事业也走过了“从弱变强、从单一走向多元”的不平凡历程。

自格尔木市先后实施国土绿化三年行动、退耕还林、公益林保护、禁牧和草原平衡、三北工程等一系列重点工程,特别是党的十八大以来,完成“国土绿化65.5万余亩” ,森林覆盖率达1.9%,草原综合植被盖度达42.3%。

道路蜕变,见证城市绿色更新

媒体行第二天,记者们实地探访了沙枣路、机场路等城市道路绿化成果。沙枣路作为生态廊道建设的典范,道路两旁“沙棘树成行”,树后围墙以“生态文明建设标语”和“青海特色植物介绍”等手绘内容进行美化装饰,既提升了道路景观,又传播了生态文化。

机场路的变迁尤为显著。这段曾经12.75公里的“搓板路”,如今已焕然一新:“柏油路面平整畅通”,光伏发电路灯屹立两旁,周边种植的草埔和沙棘树构成了一条绿色生态廊道。这条通往空中门户的道路,如今成为展示格尔木生态文明建设成果的窗口。

水系治理,重塑城市生态基底

渔水河片区生态绿地项目是格尔木生态建设的又一亮点。这里不仅恢复了格尔木河和渔水河地表水系自然连通,还提升了河道的自我修复功能和自我净化能力,彻底消除了黑臭水体现象。

项目实现了地表水和地下水的相互转换,有效降低了地下水灾害的风险,同时为居民创造了亲水休闲空间。如今,渔水河畔成为市民休闲游玩的好去处,体现了生态效益与民生福祉的有机统一。

多能互补,打造清洁能源“青海样本”

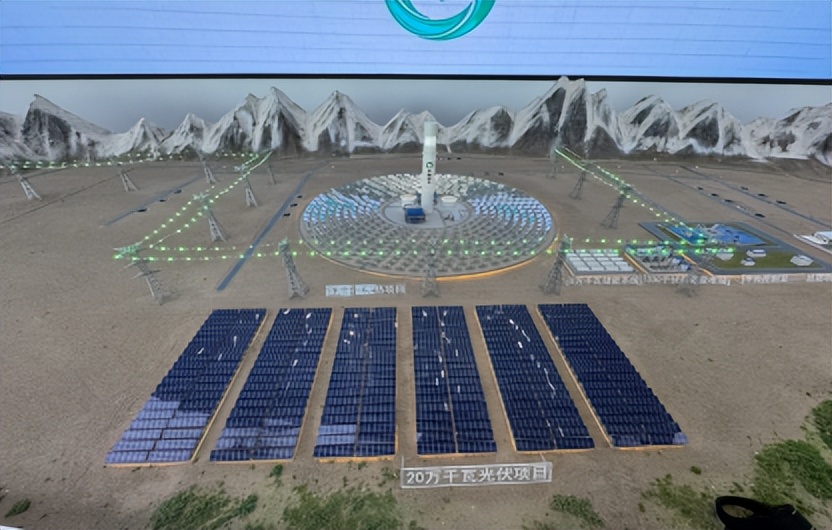

在中国绿发海西州多能互补集成优化国家示范工程基地,70万千瓦的清洁能源项目令人震撼。这个“世界上首个”集风光热储调荷于一体的多能互补科技创新项目,成为格尔木生态文明建设的重要组成部分。项目总装机容量70万千瓦,其中20万千瓦光伏项目、40万千瓦风电项目、5万千瓦光热项目及5万千瓦储能项目。

多能互补示范项目以光伏、风电为主要输出电源,光热、储能电站联合调节,构建了多能互补集成优化智能调控系统。项目年发电量约12.63亿千瓦时,每年可节约标准煤约40.15万吨,在外送通道能力下降40%时,弃风弃光率仍能小于5%。

机制创新,保障生态建设行稳致远

格尔木市持续深化林草领域改革,全面推行林(草)长制,建立市、乡、村三级林长体系,形成“党政同责、属地负责、部门协同、源头治理”的长效机制。推动以国家公园为主体的自然保护地体系建设,加强公益林管护、湿地保护、禁牧和草原平衡。

这些制度创新为生态文明建设提供了坚实保障。2022年7月,多能互补运控中心零碳建筑示范项目荣获中国西北地区首个净零碳建筑卓越级认证,标志着格尔木在绿色建筑领域也走在了前列。

展望未来,描绘美丽格尔木新画卷

站在新的历史起点上,格尔木市将坚持生态优先、绿色发展,持续推动科学推进大规模国土绿化行动,全力打好新时代三北工程攻坚战。从道路绿化到河流治理,从能源革命到机制创新,格尔木的生态文明建设正在实现从量变到质变的飞跃。

截至目前,格尔木市已建成4个公园、5个绿色广场、15个小游园,建成区绿化覆盖面积达949.45公顷,绿化覆盖率达22.07%,人均公园绿地面积达15.48平方米。这些数字背后,是这座城市对绿色发展理念的坚定践行。

在这里,沙枣路的沙棘树结出金色果实,多能互补基地的光伏板依旧默默收集着能量。从一棵树到一片林,从一条路到一座城,格尔木用时间书写了生态文明建设的生动实践。

这座高原新城正在用实践证明:生态文明建设既需要宏大的战略布局,也需要微观的切实行动。每一个微小改变,都是构建美丽中国的重要基石,都是对“绿水青山就是金山银山”理念的最好诠释。

(文/图 马鸿飞)

中国品牌网

中国品牌网 中国品牌杂志微信公众号

中国品牌杂志微信公众号