“太可爱了!机器人都可以自己搭地铁送货啦!”

这充满未来感的一幕,在深圳地铁里变成了现实。

机器人地铁送货

清晨的深圳地铁,一排萌态可掬的“北极燕鸥”机器人麻利进入车厢,稳稳站好,开启它们的送货之旅。

这些机器人并不是展示品,而是正式“上岗”的末端配送机器人。

7月14日,全球首例由机器人自主搭乘地铁完成的配送货服务在深圳变成现实。

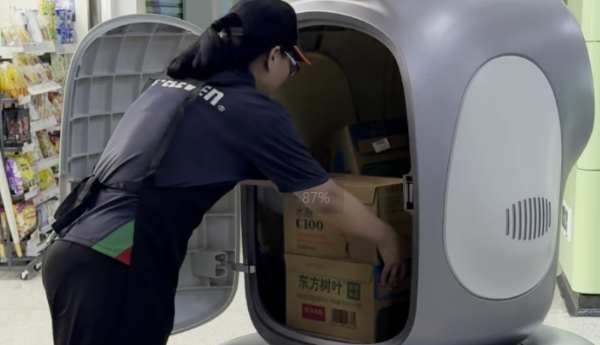

在深圳地铁2号线湾厦站,“新员工”们满载着补给商品,规规矩矩地沿着站厅行走。它们自行搭乘地铁,自主规划最优搭乘线路,为湾厦站及线上其他站内的便利店配送货物。

据介绍,便利店工作人员只需通过专用App下单,在完成商品装配后,机器人便能自动规划最优行进路线,自主将货物送往指定门店,科技感十足。

“过去,门店货物配送只能通过地面交通送至地铁站,不仅停车难,而且从地面运输到店内的过程,常常遇上地铁早高峰,送货的时间、人力成本都较高。”7-Eleven便利店地铁门店店长对这项技术的应用前景感到兴奋。“如果能全面应用机器人配送,将极大降低配送成本和时间损耗。”

据悉,这款地铁配送机器人,由深铁集团与万科携手开发。基于地铁商户物流配送难、效率低等痛点,通过将轨道交通与无人配送机器人相结合,为全球机器人提供了新的应用场景。

目前,深圳地铁300余座地铁站厅内已拥有数量可观的店铺。仅7-Eleven就在深圳地铁站内开设超过100家门店,日均服务通勤客流约900万人次。但传统配送方式正面临效率瓶颈,尤其是在早晚高峰时段,配送车辆难以进入地铁站点周边区域。

据测算,仅需部署41台此类机器人,结合地铁运输路网,即可覆盖7-Eleven在深圳地铁所有门店的旺季配送需求。

未来,随着该机器人的推广应用,将进一步提升地铁空闲运力的利用率和商铺门店配送效率,为地铁商户提供更多便利。也将缓解路面交通压力,并推动城市物流向智能化、绿色化方向发展。

破解“最后一公里”

“传统配送模式面临人力成本上升、效率瓶颈以及‘最后一公里’配送难题。在此背景下,万科万纬物流配送机器人应运而生。”

万纬物流负责人介绍,这款机器人设计载重130公斤,续航5小时,集合了AI调度算法、全景激光雷达、机械底盘等多个软硬件技术。

其中,万科旗下万纬物流独立研发的智能调度系统作为“大脑”,根据服务门店的每日订单情况、门店具体位置、配送时间要求,并结合地铁运力等多重信息,进行智能规划,实现多机器人、多门店情况下的全域最优路径配送。

全景激光雷达好比“眼睛”,对站内地图进行全景建模,实现精准定位让机器人不迷路;底盘机械结构和控制系统则是“骨骼和运动神经”,让机器人动起来,跨越电梯和地铁车厢的障碍实现自主乘坐电梯进出站台、自主乘坐地铁列车、自主识别列车到站等功能。

“AI大脑+机械腿”的设计,让机器人不仅能自主乘电梯、避让行人,甚至会“看红绿灯”。用深铁集团负责人的话说:“这相当于给地铁装了‘智能物流轨道’,传统货运方式直接升级成2.0版本!”同时,机器人还设计了“温柔模式”,遇到老人小孩会自动减速。

机器人将货送至站内便利店

专家分析,末端配送机器人用AI大脑规划路径、激光雷达精准导航,在平峰时段高效完成配送,既缓解地面交通压力,又为便利店节省30%物流成本。“这相当于给城市装了个‘隐形物流网’,以后买奶茶可能都是机器人从地铁送来的!”

憨态可掬的“新员工”也同样获得海外网友的一片夸赞,“我刚刚体验了酒店机器人送餐,令人印象深刻,然而现在就看到机器人都可以自己坐地铁了,酷!”“机器人坐地铁,这场景太魔幻了”。

外国网友的惊叹,不仅是对这款机器人本身技术的认可,更是对中国城市在智慧物流和公共交通创新融合上的超前探索感到新奇和佩服。

交管机器人在街边巡逻

为什么是深圳

事实上,这样的技术和场景创新出现在深圳并非偶然。这座城市已构建了完整的机器人产业生态链。

根据工信部2023年数据显示,深圳工业机器人产量占全国20%,消费级无人机市场份额占全球71.3%,服务机器人产能占全球58.6%,坐拥1600家机器人公司。

同时也创造了全球最丰富的机器人应用场景:机器人在工厂生产线上工作、在医院用AI辅助诊疗、快递站分拣包裹、在街上与深圳公安肩并肩巡逻执勤……

2025年被称为深圳的“机器人元年”。深圳发布《具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划》,提出推进全域全时全行业应用场景开放,将整个城市作为新技术、新产品的试验场。

目前,深圳机器人产业的发展,已经蔚然成林,汇聚成谷。

作为GDP最高、国家高新技术企业最多的城区,南山区的机器人产业尤为发达。相关企业集中分布于深圳阳台山和塘朗山之间的谷地,业界称之为深圳“机器人谷”。

在这条狭长的谷地中,既有科研机构,也有知名高校,更有著名的机器人公司,形成了产学研一体化的产业集聚特色。

展开地图,大铲湾东北方10公里左右的直线距离,阳台山南部余脉和塘朗山之间形成一道天然走廊,其间汇聚优必选、越疆科技、普渡科技等近百家机器人企业,以及清华大学深圳国际研究生院、北大深圳研究生院、南方科技大学、哈尔滨工业大学(深圳)、中国科学院深圳先进技术研究院等顶尖大学与科研院所,涵盖从AI大模型、运动控制、传感器等核心技术及从零部件到整机研发生产的完整链条。

这种“地理相邻+要素互补”的集聚效应,正加速催生机器人产业的“深圳范式”。

从“跟跑”到“领跑”

深圳地铁里的这位“机器人配送员”,俨然成了中国“黑科技”日常化的一个生动缩影。

顺着它的行进轨迹抬头望去,一张更宏大的产业图景正在全国铺开——中国已经连续12年稳居全球最大工业机器人市场,2024年,我国工业机器人市场销量达30.2万套,机器人专利申请量占全球机器人专利申请总量的2/3。

工业机器人产量由2015年的3.3万套增长至2024年的55.6万套,服务机器人产量为1051.9万套,同比增长34.3%。

如今,工业机器人已应用于国民经济71个行业大类、236个行业中类,制造业机器人密度也已跃升至全球第三位。服务机器人在家用服务、仓储物流、商用服务、养老助残、医疗康复等领域的渗透率显著提升。

2024年,中国厂商在全球商用服务机器人市场中占据主导地位,出货量占比高达84.7%,规模优势明显。

市场监管大数据中心数据显示,截至2024年12月底,全国共有45.17万家智能机器人产业企业,注册资本共计64445.57亿元,企业数量较2020年底增长206.73%,较2023年底增长19.39%,呈稳健上扬态势。

曾经的“跟跑”角色,如今正切换至“并跑”乃至“领跑”。

从深圳地铁的“一杯准时咖啡”到全国百万台机器人昼夜奔忙,中国机器人产业已跨过“示范应用”拐点,进入“规模复制+生态重构”的新十年。

我们看到的不仅是技术的跃迁,更是一场涵盖制造、服务、城市治理乃至全球价值链重塑的深刻变革。

未来五年,中国能否把今天的“生动缩影”扩展为“全面图景”,答案将在每一条生产线、每一座物流仓、每一座城市的烟火气与钢铁洪流之间,被逐一验证。

人形机器人WalkerS1应用跨场域纯视觉感知技术与智能混合决策技术进行协同分拣

中国品牌网

中国品牌网 中国品牌杂志微信公众号

中国品牌杂志微信公众号