潮涌珠江,浪拍鹏城。2025年8月26日,是深圳经济特区建立45周年的日子。

历史选择了这里,答案也写在了这里。

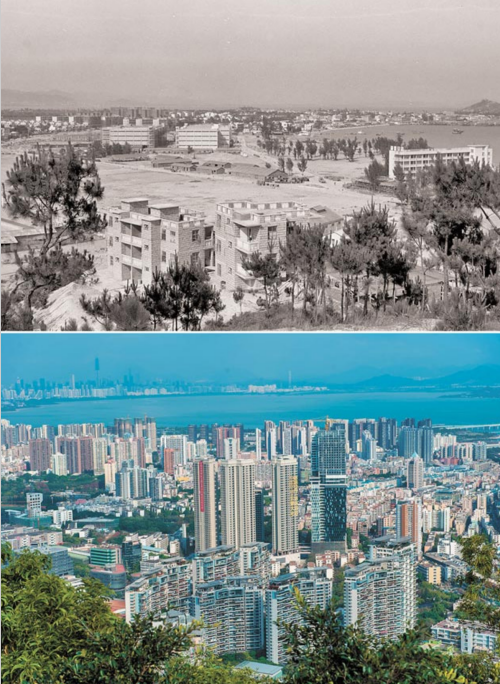

四十五载,是滩涂渔火到万家灯火的蝶变,是边陲小镇到国际都市的跃升。从1980年2.7亿元GDP的家底,到2024年3.68万亿元的雄浑体量,深圳用光阴的刻刀,在时代卷轴上凿刻出中国改革开放的奇迹样本。

从蛇口开山炮响、打破“大锅饭”推行定额超产奖、敲响深圳土地拍卖“第一槌”,到全国首推“执法监督码”系统、打造全国首个全域支付示范区、再到低空经济和人工智能领域推行“豁免监管”试验……深圳的改革从未止步、越改越深。

一张蓝图绘到底、一茬接着一茬干。

45年前的深圳,从发展“三来一补”起步,仅拥有两名技术人才;如今的深圳,拥有国家级“小巨人”企业1025家、2.5万家高新技术企业;45年前的深圳,狭窄街道连缀着低矮瓦房;现如今,2000万追梦人在此扎根,全球“朋友圈”越扩越广……45岁的深圳经济特区,成为无数中国品牌蓬勃发展的创新摇篮。它以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,向世界展示着中国发展的下一个坐标!

小渔村变形记

从名不见经传的小渔村到年轻人蜂拥而至的国际大都市,以数为钥,解锁深圳“特区之力”背后的变革密码。

GDP增长超1万倍:深圳经济特区生产总值从1980年的2.7亿元增至2024年的3.68万亿元,增长超1万倍。

技能人才总数超400万人:技能人才总数从深圳经济特区扬帆起航时的2名增长至超400万人高技能人才数量达159万人,占比39.2%,居于全国前列。

创业密度全国第一:1980年,深圳新增登记商事主体为65家。2024年,增长至56.2万户,深圳全市商事主体累计存续总量440.4万户。商事主体数量、创业密度均居全国第一。

高新技术企业突破2.5万家:1980年,深圳高新技术产业尚未形成规模。2024年,深圳国家高新技术企业突破2.5万家,科技型中小企业突破2.3万家,PCT国际专利申请量连续21年居全国城市首位。

外贸出口实现32连冠:1980年,深圳进出口总额为1751万美元。2024年,深圳市外贸进出口总额达4.5万亿元,总量跃居全国城市首位,出口实现“32连冠”。

10家深企上榜世界500强:2008年,《财富》世界500强榜单上首次有了深圳企业的身影。到2025年,共有10家企业上榜,包括中国平安、华为、比亚迪、腾讯等。

深圳经济特区前海蛇口片区发展对比

2025年,是深圳经济特区建立45周年,是习近平总书记亲自部署实施深圳综合改革试点5周年。

45年沧桑巨变,从滩涂渔村到拔地而起的超大城市,如今的深圳,在1997平方公里的土地上,聚集着近1800万人口,创造着3.68万亿元经济总量,GDP增速位于全国一线城市之首。这片用“拓荒牛”精神开拓的土地,以“敢闯敢试”的特质打造出了中国改革开放的“奇迹样本”。

从试验田到示范区

“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈……”这首脍炙人口的《春天的故事》,唱的正是深圳经济特区。

1979年春天,是中国决定实行改革开放政策的第二年,改革开放的总设计师邓小平提出了“特区”的设想。

次年8月,在党中央统筹部署下,深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区成立,深圳成为最早的改革开放试验地之一。

自此,深圳以“敢为天下先”的勇气,创造了1000多项“中国第一”,在完善社会主义市场经济体制方面作出了重要贡献。深圳率先实行市场取向的经济体制改革,打破“铁饭碗”“大锅饭”,取消粮票等一切票证,有力推动了改革开放向前迈进;敲响土地拍卖第一槌,建立第一个出口工业区、科技工业园区,率先创办证券市场,出台全国首部鼓励科技人员兴办民间科技企业的政府规章……

建立45周年以来,深圳经济特区的经济总量从1980年的2.7亿元增长到2024年的3.68万亿元;技能人才总数从深圳经济特区扬帆起航时的2名增长至超400万人,其中高技能人才数量达159万人,占比39.2%,居于全国前列;全市拥有超过1000家“小巨人”企业,数量位列全国第一……可以说,历史选择了深圳,深圳也创造了历史。

改革浪潮奔涌不息,随着中国特色社会主义进入新时代,时代再次选择了深圳。2019年8月,深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大决策发布。

为把这项重大决策落到实处,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》(以下简称《方案》)。

这是新时代推动深圳改革开放再出发的又一重大举措,也是创新改革方式方法的全新探索。《方案》赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权,允许深圳立足改革创新的最新实践,根据授权开展相关试点试验示范,有利于深圳在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放,加快形成全面深化改革、全面扩大开放新格局。

今年,在深圳经济特区即将迎来45周年纪念日(8月26日)之际,深圳再获政策大礼包。6月10日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》(下称《意见》)正式对外公布。

《意见》就统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,推进金融、技术、数据等赋能实体经济高质量发展,建设更高水平开放型经济新体制,健全科学化、精细化、法治化治理模式四个方面,分别推出一批改革试点举措:要求深圳先行先试,在更高起点、更高层次、更高目标上深化改革、扩大开放,创造更多可复制、可推广的新鲜经验,为全面建设社会主义现代化国家作出贡献、提供范例。

“中国硅谷”成就创新摇篮

从“先行先试”到“先行示范”,深圳经济特区使命一脉相承,在实践中交融激荡。

将时光拨回1985年,那时的深圳,万象更新、蒸蒸日上。160米的“中华第一高楼”深圳国际贸易中心大厦以“三天一层楼”的速度拔地而起,创造了闻名全国的深圳速度。同一年,深圳西南部的深圳湾畔,中国第一家高新科技园区——深圳科技工业园成立,这是深圳整个科技产业发展的起点。

1988年,也就是深圳科技工业园启动建设3年后,初创阶段的华为还只是一家注册资金只有2万元、员工10多人的小作坊式公司。

据华为总裁任正非回忆,创业初期,深圳在1987年出台的《关于鼓励科技人员兴办民间科技企业的暂行规定》起到了很大的推动作用。这份“红头文件”让“科技是第一生产力”从理念变成了现实。

1996年深圳高新区(即南山产业园)建区,深圳市政府大力招商引资,重点发展高新技术产业,飞利浦、微软、三星等外企以及华为、中兴、长城等公司纷纷入驻。

体制创新、机制灵活的南山科技园掀起了科研热潮,释放出强大的科技创新力量,很快成为深圳特区高新技术和科技发展的高地。仅3年后的1999年,其工业总产值就增至304亿元,是建区之初的3倍;高新技术产品产值达296.9亿元,是1996年的4.7倍,占全市高新技术产品产值的36%。

南山科技园让深圳找到了新的成功路径——大力发展自主创新的高新技术产业。也是在这里,华为不断发展壮大。如今,华为已拥有来自全球162个国家和地区的超20万名员工,全球销售收入达8621亿元。自主创新和研发能力是支撑其快速发展的关键。

数据显示,截至2023年底,华为研发员工有11.4万人,占总员工数的55%;持有的全球有效专利超14万件,是中国专利申请最多的单位。

世界知识产权组织(WIPO)的统计报告表明,以2023年为基准,华为在PCT国际专利申请数量上已连续7年全球第一,远超排名第二的韩国三星和第三的美国高通。与此同时,中国的PCT申请总量也已连续5年位居全球第一。

在高新技术快速发展的今天,产学研用一体化已是科技园区的共同发展方向,但在深圳这个新兴特区城市,高新技术产业从起步就走“一体化”路线。与南山科技园几乎同步发展的,还有仅一公里之遥的深圳大学。腾讯创始人马化腾曾回忆:“我的母校深圳大学1983年才成立,当时校园外都是农田农舍。我常在校园跑步,心里满是对外面世界的向往。”1971年出生的马化腾,13岁随父母搬到深圳,家附近是正在建设的国贸大厦。当时深圳流行的“时间就是金钱,效率就是生命”这一原创标语,极大地激励了正在读中学的他。

1993年从深圳大学计算机系毕业后,他进入一家通信公司当程序员,投身到火热的社会中。作为中国较早接触计算机和编程的科技人,马化腾对互联网有着超乎常人的敏感和热情。1998年11月11日,他和发小一起注册成立了深圳市腾讯计算机系统有限公司。

就这样,南山科技园成了可爱的小企鹅QQ的诞生地。2009年6月,腾讯大厦在深圳大学校园北面建成;9年后,数千名腾讯员工又搬进了深圳大学南侧的腾讯新总部大楼滨海大厦。

企鹅形象既是腾讯的IP,也是深圳城市的一个IP

扎根南山科技园的腾讯,在推动高新技术成果应用转化的同时,也注重基础研发。

2018年至今,腾讯6年多的研发投入超3026亿元。其发起的“科学探索奖”覆盖基础科学和前沿技术10个领域,每位获奖者奖金300万元,已累计资助248位优秀青年科学家。

2022年,腾讯又投入百亿元启动新基石研究员项目,聚焦原始创新、鼓励自由探索,采用“选人不选项目”的模式,涵盖数学与物质科学、生物与医学科学两大领域,鼓励学科交叉研究,目前已有104位杰出科学家成为首批新基石研究员。

“AI+”落地抢跑新兴赛道

目前,除了高新科技园区,深圳还在围绕建设国家新一代人工智能创新发展试验区、国家低空经济产业综合示范区的目标迈进。

深圳市委副书记、市长覃伟中表示,全力攻关一批关键核心技术,在人工智能、低空经济领域布局更多科技攻关项目,支持企业、高校、科研院所等建设高能级创新平台,在人工智能辅助医疗设备、低空空域管理等领域探索更多改革创新经验。

深圳市明确提出建设全球人工智能先锋城市,深入实施“人工智能+”行动。2024年,深圳人工智能产业规模突破3600亿元,汇聚企业超2800家,从水下机器人征服复杂海域,到全球首个区域级气象大模型“智霁”精准捕捉3公里内风雨变化——在深圳,技术突破的浪潮正转化为实景应用的惊雷。

在深圳宝安国际机场,繁忙的货物分拣区,空气中弥漫着效率与速度的气息。在标准化的货物处理平台上,一台集成在自动化设备上的“灵巧手”正在有条不紊地工作。它的任务是与工作人员协同,将传送带上大小不一、形状各异的航空货物箱,快速、安全地搬运到指定的货架或拖车上,其分拣效率较人工提升了42%。

AI技术也正加速向城市治理领域延伸,自2024年9月,宝安交通集团就已在宝安区多个点位投用了智能环卫机器人。在宝安中心区海滨广场,市民们经常能看到萌萌的智能无人驾驶环卫车在环卫工人的“协助”下,沿着路面精准清扫。

这些智能环卫机器人具备雨天作业、自主绕障的功能,还能识别红绿灯,最大程度解决了在酷热等严峻天气下的作业难题。

在低空经济方面,深圳市早在2023年12月发布了《深圳经济特区低空经济产业促进条例》,这是全国首部低空经济产业促进法规。

同时,深圳市还发布了《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》,提出到2025年,全市低空经济产业规模超过300亿元,培育5家以上具有国际竞争力的低空经济领军企业,建设3个以上低空经济特色产业园区。

随着政策利好的“加码”,头部企业、科研机构加速在深集聚。

全球知名eVTOL(电动垂直起降飞行器)研发制造商德国Lilium宣布中国总部落地深圳,广州亿航、上海峰飞等国内eVTOL龙头纷纷进驻深圳。

据深圳市无人机产业协会统计,深圳已集聚1700余家低空经济产业链企业,包括大疆创新、道通航空等无人机研发制造企业和丰翼科技、美团无人机、东部通航、中信海直等低空应用企业,同时拥有众多研发机构,已经形成集无人机研发、制造、应用、服务等于一体的完备低空经济产业链,相关企业规模数量居全国第一。可以说,深圳的低空经济正蓄势聚能、振翼腾飞。

“港产城”融合拓展出海版图

外贸是畅通国内国际双循环的关键枢纽,高质量外贸彰显着深圳经济的澎湃活力。作为我国外贸版图上的关键“枢纽点”,深圳展现出强劲韧性和潜力。

2019年,深圳外贸进出口总值突破3万亿元大关;2024年飙升至4.5万亿元,5年间增长超50%,年均增速约9%,显著高于全国平均水平。这一成绩既源于全球经济复苏带来的市场机遇,也得益于持续优化的营商环境与强大的产业竞争力。

作为“中国工业第一城”,深圳拥有全部31个制造业大类,形成梯次型现代制造业体系,多个工业产品领域领先国内外。

今年,比亚迪全球最大汽车运输船“深圳号”启运,设置9200个停车位

2024年5月,飞行汽车首次飞越深圳CBD

2024年,华为全球销售收入达8621亿元,同比增长22.4%,旗下穿戴设备、智能手机等产品全球市场份额持续扩大,为外贸增长注入强劲动力。

同时,大量中小企业积极开拓海外市场,2024年深圳有进出口实绩的民营企业近4.7万家,占比近九成,合计进出口3.16万亿元,增长24.2%。

此外,深圳出台五外联动“25条”、稳外贸“24条”等政策,获批扩大启运港退税政策实施范围,推动外贸量质齐升,这正是其出口的底气所在。

今年7月,比亚迪“开拓者1号”“深圳号”“郑州号”三艘巨轮相继停靠小漠国际物流港,让这个曾经的粤东沿海片区以“华南汽车滚装外贸枢纽港”身份进入全球视野。

比亚迪选择此处作为战略出海港,源于深汕全产业链布局的产业根基、“港口+制造”的协同优势及产城融合的生态韧性。

作为深圳港首个汽车专用滚装码头,小漠港一期已建成2个5万吨级多用途泊位(水工结构达10万吨级),直接具备承接大型汽车运输船的能力。这意味着比亚迪“开拓者1号”这样的巨轮无需中转,可直接装载整车出海。小漠港二期工程进入主体施工后,港口承载能力将实现“质的飞跃”。

小漠港的专业化定位大幅降低了物流成本。从比亚迪深汕工厂到小漠港的运输距离不足50公里,“出厂即出港”的闭环让整车从下线到离港的周期压缩至48小时内,较传统物流模式缩短近一半。

而从长远布局来看,“港产城”融合生态正在构建——小漠港带动物流、贸易产业集聚,比亚迪扩张吸引上下游企业,深圳中学高中园等配套为产业工人提供生活保障。

从3艘巨轮的靠港轨迹中,深圳已然成为新能源汽车全球竞争中抢占先机的样本,而这正是深圳外贸持续彰显强劲增长动力的缩影。

以“深圳精神”续写春天的故事

精神是一座城市的灵魂,是城市最重要的思想单元。从孺子牛雕塑的开拓奉献,到“时间就是金钱,效率就是生命”标语的务实苦干;从“闯”雕塑的敢闯敢试,到“来了就是深圳人”的开放包容;从“送人玫瑰手有余香”的温暖大爱,到“新时代深圳精神”的昂扬向前……45年来,“深圳精神”正在不断充实、延展,塑造了独特的城市气质,构成城市发展完善的内在动力。

在深圳市委大院门前,一座孺子牛雕塑是这座城市开拓奉献精神的具象符号。

据设计师介绍,设计灵感来源于特区里那些忙碌着的推土机、拖拉机、汽车和建设者。“改革开放、搞特区建设,深圳特区从无到有,要求我们这一代人奋斗到底,雕塑一个牛最合适不过了。并且牛的姿态不选择昂首挺胸,而是低着头,象征埋头苦干的精神。”

如今铜牛昂首依旧,它脚下的土地早已日新月异。雕塑旁的墙壁上,“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前进”的大字熠熠生辉。

站在深圳经济特区建立45周年的历史节点上,深圳再次被赋予“开路先锋”的时代使命。从“先行先试”到“先行示范”、从“单项突破”到“系统集成”,在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,深圳这座“勇立潮头”的城市必将为全国提供更多可复制可推广的“深圳经验”。

“路是脚踏出来的,历史是人写出来的。”带着45年改革开放的丰硕成果,深圳将在新征程上续写更多“春天的故事”。

象征特区精神的孺子牛雕塑

中国品牌网

中国品牌网 中国品牌杂志微信公众号

中国品牌杂志微信公众号